Berufskraftfahrer — BUS & LKW

Siehe auch Spezialwissen Bus / LKW

Hier findest du Informationen zum fahren mit Bus und LKW auf europäischen Strassen. D.h. Strassenverkehrsregeln, Lenk- und Ruhezeiten, Tachovorschriften, und vieles mehr, was dich im Strassenverkehr betrifft.

-

Umrüstungpflicht Smart Tacho 2

Ab dem 19. August 2025 müssen alle grenzüberschreitend eingesetzten LKW und Busse mit einem Smart-Tacho der Generation 2 ausgestattet sein. Dies stellt insbesondere für österreichische Frachtführer ein grosses Problem dar, da viele innerösterreichische Transporte über das „deutsche Eck“ oder das „italienische Eck“ führen.

Das „deutsche Eck“ bezieht sich nicht nur auf den Autobahnkorridor von Salzburg nach Kufstein, sondern umfasst auch alle Fahrten, die von Oberösterreich oder Salzburg nach Tirol und Vorarlberg führen. Des Weiteren gibt es das „italienische Eck“, das Transporte von Tirol nach Osttirol über italienisches Territorium betrifft.

Der Vorteil der neuen Generation von Tachografen besteht darin, dass sie Grenzübergänge automatisch speichern (bei VDO erfolgt dies nur, wenn eine Fahrerkarte verwendet wird, die nach August 2023 ausgestellt wurde). Allerdings vergessen viele Fahrer, die über ein solches Gerät verfügen, dass sie gemäss der Verordnung dem Tachografen die Be- / Entladeladestelle mitteilen müssen. Dieser speichert dann die Koordinaten.

Diese Regelung wurde von der EU eingeführt, um den Kabotageverkehr zu unterbinden. Wenn ein Fahrer dies unterlässt, kann es zu einer Anzeige wegen Nichtbedienung des digitalen Tachografen kommen.

Als Fahrer findet man den Menüpunkt Be-/ Entladen auf folgende Weise:

Beim VDO-Tachograf geht man wie folgt vor:

- Drücke die „OK“-Taste.

- Blättere nach unten, bis zum den Menüpunkt „Eingabe Fahrzeug“, und bestätigemit „OK“.

- Blättere weiter nach unten bis der Menüpunkt „Be-/Entladen“ erscheint.

- Wähle diesen Punkt aus und blättere dann zur richtigen Tätigkeit, um diese erneut zu quittieren.

Beim Stoneridge-Tachograf verfahre bitte folgendermassen:

- Drücke die „OK“-Taste.

- Blätter einmal nach unten zum Menüpunkt „Orte“ und bestätige mit „OK“.

- Blätter dann einmal nach oben zur Eingabe „Be- oder Entladen“ und wähle diesen Punkt aus.

- Jetzt entscheide, ob Be- oder Entladen oder beides gewählt werden soll und bestätige dies durch drücken der entsprechenden "Pfeil" oder “OK” Taste drücken

Diese Eingabe muss vom Fahrer durchgeführt werden um Art. 8 Abs. 1 der geltenden Fassung der VO165/2007 umsetzen zu können:

„(1) Um die Uberprüfung der Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften zu erleichtern, wird der Standort des Fahrzeugs an folgenden Punkten oder am nächstgelegenen Ort, an dem das Satellitensignal verfügbar ist, automatisch aufgezeichnet:

- Standort zu Beginn der täglichen Arbeitszeit;

- jedes Mal, wenn das Fahrzeug die Grenze eines Mitgliedstaats überschreitet;

- bei jeder Be- oder Entladung des Fahrzeugs; => Der Tachograf kann nicht wissen, ob Be- oder Entladen wird – deswegen muss der Fahrer dies dem Tacho durch die Eingabe mitteilen.

- nach jeweils drei Stunden kumulierter Lenkzeit und _ Standort am Ende der täglichen Arbeitszeit.

Um die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften durch die Kontrollbehörden zu erleichtern, zeichnet der intelligente Fahrtenschreiber gemäss den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ferner auf, ob das Fahrzeug für die Beförderung von Gütern oder Personen benutzt wurde.

-

Halteplatzklausel

Diese Regelungen für Abweichungen von den Lenk- und Ruhezeiten sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Ein Fahrer darf die tägliche und wöchentliche Lenkzeit überschreiten oder die Ruhezeiten unterschreiten, um zu einem geeigneten Halteplatz zu gelangen um dort eine Ruhezeit einzulegen.

Dabei darf er folgende Artikel der Verordnung über- oder unterschreiten:

- Artikel 6

- ABS 1:

Die tägliche Lenkzeit darf 9 Stunden nicht überschreiten. Die tägliche Lenkzeit darf jedoch höchstens zweimal in der Woche auf höchstens 10 Stunden verlängert werden. - Abs 2:

Die wöchentliche Lenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten und nicht dazu führen, dass die in der Richtlinie 2002/15/EG festgelegte wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten wird. - Abs. 3:

Die summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander folgender Wochen darf 90 Stunden nicht überschreiten.

- ABS 1:

- Artikel 7:

Nach einer Lenkdauer von viereinhalb Stunden hat ein Fahrer eine ununterbrochene Fahrtunterbrechung von wenigstens 45 Minuten einzulegen, sofern er keine Ruhezeit einlegt.

Diese Unterbrechung kann durch eine Unterbrechung von mindestens 15 Minuten, gefolgt von einer Unterbrechung von mindestens 30 Minuten, ersetzt werden, die in die Lenkzeit so einzufügen sind, dass die Bestimmungen des Absatzes 1 eingehalten werden. - Artikel 8

- Abs. 2:

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit muss der Fahrer eine neue tägliche Ruhezeit genommen haben.

Beträgt der Teil der täglichen Ruhezeit, die in den 24-Stundenzeitraum fällt, mindestens 9 Stunden, jedoch weniger als 11 Stunden, so ist die fragliche tägliche Ruhezeit als reduzierte tägliche Ruhezeit anzusehen.” - Abs. 5:

“Ein im Mehrfahrerbetrieb eingesetzter Fahrer innerhalb von 30 Stunden nach dem Ende einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit eine neue tägliche Ruhezeit von mindestens 9 Stunden genommen haben.” - Abs 6:

In 4 jeweils aufeinander folgenden Wochen hat der Fahrer mindestens 2 reguläre Ruhezeiten einzuhalten. Diese ,müssen am Standort des Betriebes oder dem Wohnort des Fahrers gemacht werden.

- Abs. 2:

- Artikel 9:

Regelungen über Fähre und Bahnverladung

ERGO: man darf die Lenkzeit sowie Einsatzzeit überschreiten, und die Ruhezeitvorschiften je 24 Stunden unterschreiten damit man zu einem sicheren Halteplatz kommt.

Der Fahrer muss den Grund für die Überschreitung spätestens beim Erreichen des Zielorts oder eines geeigneten Halteplatzes handschriftlich im Schaublatt des analogen Kontrollgerätes, auf einem Ausdruck des digitalen Kontrollgerätes oder im Arbeitszeitplan (im Falle von Personenlinienverkehr ohne Kontrollgerät) vermerken.

- Artikel 6

-

Heimkehrklausel

Diese Regelungen für Abweichungen von den Lenk- und Ruhezeiten sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Ein Fahrer darf die tägliche und wöchentliche Lenkzeit überschreiten, um zur Betriebsstätte des Arbeitgebers oder seinen Wohnsitz zu gelangen um dort eine regelmässige wöchentliche Ruhezeit einzulegen:

- Um bis zu 1 Stunde.

- Um bis zu 2 Stunden, vorausgesetzt, dass unmittelbar vor der zusätzlichen Lenkzeit eine ununterbrochene Fahrtunterbrechung von 30 Minuten eingelegt wurde.

Dabei darf er folgende Artikel der Verordnung überschreiten:

- Artikel 6

- Abs. 1:

Die tägliche Lenkzeit darf 9 Stunden nicht überschreiten. Die tägliche Lenkzeit darf jedoch höchstens zweimal in der Woche auf höchstens 10 Stunden verlängert werden. - Abs. 2:

Die wöchentliche Lenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten und nicht dazu führen, dass die in der Richtlinie 2002/15/EG festgelegte wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten wird.

- Abs. 1:

- Artikel 8

- Abs. 2:

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit muss der Fahrer eine neue tägliche Ruhezeit genommen haben.

Beträgt der Teil der täglichen Ruhezeit, die in den 24-Stundenzeitraum fällt, mindestens 9 Stunden, jedoch weniger als 11 Stunden, so ist die fragliche tägliche Ruhezeit als reduzierte tägliche Ruhezeit anzusehen.

- Abs. 2:

ERGO: Somit darf man zum Zweck der Heimkehr vor der regulären Wochenruhezeit die 9 bzw. 10 Stunden Tageslenkzeit sowie die 56 Stunden Wochenlenkzeit überschreiten und die Einsatzzeit von 13 oder 15 Stunden überschreiten. Aber nur damit man zur regulären Wochenruhezeit (45 Stunden + die zulane gefahrene Zeit) nach Hause kommt.

Der Fahrer muss den Grund für die Überschreitung spätestens beim Erreichen des Zielorts oder eines geeigneten Halteplatzes handschriftlich im Schaublatt des analogen Kontrollgerätes, auf einem Ausdruck des digitalen Kontrollgerätes oder im Arbeitszeitplan (im Falle von Personenlinienverkehr ohne Kontrollgerät) vermerken.

Für jede Verlängerung der Lenkzeit muss ein gleichwertiger Ausgleich durch eine Ruhepause erfolgen, die zusammen mit einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit ohne Unterbrechung bis zum Ende der dritten Folgewoche nach der Verlängerungswoche genommen werden muss.

-

2-Fahrer-Betrieb

Bitte den 2-Fahrer-Betrieb nicht mit Schichtbetrieb verwechseln! Diese Abhandlung gilt nur für den zwei 2-Fahrer-Betrieb, die so genannte Doppelbesatzung, sofern, das ist wichtig, beide Fahrer während der gesamten Einsatzzeit im Fahrzeug sind!

Während der 1. Stunde muss der 2. Fahrer noch nicht im Fahrzeug sein. Dennoch gelten die 21 Stunden Einsatzzeit ab dem Arbeitszeitbegin des 1. Fahrers. Steigt ein Fahrer aus, ist der Mehrfahrerbetrieb nicht mehr gegeben, und die Einsatzzeit ist auf 13 bzw. 15 Stunden beschränkt. Hat der 1. Fahrer bereits mehr als 13 bzw. 15 Stunden Einsatzzeit, muss beim aussteigen des 2. Fahrers das Fahrzeug abgestellt werden und die Ruhezeit erfolgen. Dabei ist es egal, welcher Fahrer zuerst aussteigt.

Beim 2-Fahrer-Betrieb egal, ob im Bus oder im LKW, dürfen die Fahrer 21 Stunden Einsatzzeit haben, gefolgt von einer 9-stündigen Ruhezeit. Unter Berücksichtigung der EU-Verordnungen können die Lenkzeiten der 2 Fahrer bis zu 9 Stunden pro Tag (2 mal pro Woche 10 Stunden) betragen, was längere Fahrten ermöglicht.

Es ist aber auch das Arbeitszeitgesetz von Bedeutung: das bedeutet das nach einer Arbeitszeit von 6 Stunden mindestens 30 Minuten Pause erfolgen müssen. Diese Pause kann nicht während der Fahrt konsumiert werden. Das bedeutet, dass nach einem Wechsel des Fahrers der zweite Fahrer weiter fahren kann bis der erste der beiden Fahrer seine 6 Stunden Arbeitszeit voll hat, dann müssen 30 Minuten Pause gemacht werden. Dabei muss das Fahrzeug stehen und es den Fahrern möglich sein, Toiletten aufzusuchen oder andere wichtige der Erholung dienende Dinge zu tun.

Es empfiehlt sich, im Fall, wenn die 21 Stunden Einsatzzeit ausgenutzt werden sollen alle 3 Stunden den Fahrer zu wechseln und jeweils nach 6 Stunden eine 30-minütige Pause einzulegen.

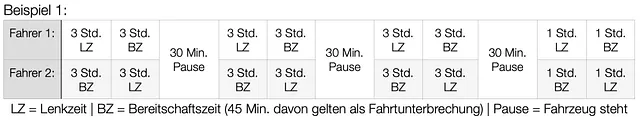

Siehe Beispiel 1

So hat jeder Fahrer 10 Stunden Lenkzeit ausgenutzt und insgesamt sind es 20.5 Stunden Einsatzzeit.

Natürlich ist zu bedenken, dass es meistens zusätzlich noch Ladetätigkeiten gibt, die durchgeführt werden müssen. Dann reichen in Normalfall 9 Stunden Lenkzeit pro Fahrer mit 1.5 Stunden Pause sowie 1.5 Stunden für Ladetätigkeiten.

-

Schichtbetrieb

Bitte den Schichtbetrieb nicht mit 2-Fahrer-Betrieb verwechseln! Diese Abhandlung gilt nur für den Schichtbetrieb. Dabei ist wichtig, das immer nur ein Fahrer gleichzeitig im Fahrzeug ist!

Beim Schichtbetrieb egal, ob im Bus oder im LKW, werden mehrere Fahrer auf dem gleichen Fahrzeug eingesetzt, welches dadurch 24/7 unterwegs sein kann. Unter Berücksichtigung der EU-Verordnungen kann die Lenkzeiten jedes Fahrer bis zu 9 Stunden pro Tag (2 mal pro Woche 10 Stunden) betragen.

Zur Illustration siehe Beispiel 2.

Natürlich verlangt diese Umsetzung eine gewisse Flottengrösse und das Personal dazu, da es sich sonst nicht ausgeht. Man kann aber auch Varianten verwenden, wo das Auto dazwischen drinnen steht und Mann dadurch mit weniger Personal ausgekommen kann.

Egal welche Variante, wichtig ist, dass der Fahrer dort wo er ist eine Wohnung oder ein Zimmer zur Verfügung hat, und das nächste Fahrzeug wieder in der gleichen Gegend übernimmt. Das ist nicht möglich, wenn ein Fahrer in München aussteigt und seine nächste Schicht in Dortmund beginnt.

-

LASi & technischen Unterwegskontrolle

Hier ist eine überarbeitete Version deines Textes:

Die EU-Kommission hat am 24. April 2025 ein Update der Richtlinie über die technische Straßenkontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die am Straßenverkehr in der EU teilnehmen (2014/47/EU), vorgelegt. Dabei ist eine wichtige Änderung enthalten: Künftig soll in Artikel 13 der Richtlinie stehen:- Bei der technischen Unterwegskontrolle ist an einem Fahrzeug eine Prüfung der Ladungssicherung gemäß Anhang III durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Ladung so gesichert ist, dass der sichere Fahrbetrieb gewährleistet bleibt und keine Gefahr für Leben, Gesundheit, Sachwerte oder die Umwelt besteht. Die Kontrollen sollen prüfen, dass, auch unter allen Einsatzbedingungen des Fahrzeugs, beispielsweise in Notsituationen oder beim Berganfahren,

- Teile der Ladung ihre Lage zueinander sowie zu Fahrzeugwänden oder -oberflächen nur minimal verändern können und

- die Ladung sich nicht aus dem Laderaum herausbewegen oder außerhalb der Ladefläche gelangen kann.

Das bedeutet, dass bei zukünftigen technischen Unterwegskontrollen durch Polizei die Ladungssicherung tatsächlich überprüft werden muss und nicht nur überprüfbar ist wie bisher.

- Bei der technischen Unterwegskontrolle ist an einem Fahrzeug eine Prüfung der Ladungssicherung gemäß Anhang III durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Ladung so gesichert ist, dass der sichere Fahrbetrieb gewährleistet bleibt und keine Gefahr für Leben, Gesundheit, Sachwerte oder die Umwelt besteht. Die Kontrollen sollen prüfen, dass, auch unter allen Einsatzbedingungen des Fahrzeugs, beispielsweise in Notsituationen oder beim Berganfahren,

Spezialwissen BUS

-

Schlbus / Schülertransport

Wissenswertes zum Schulbus

Was sind Schüler im Sinne dieser Regelung?

- schulpflichtige Kinder, zu & von

- einer Schule,

- Schulveranstaltungen und

- Schülerhorten

- Kinder die einen Kindergarten besuchen, zu & von

- einem Kindergarten

- Kindergartenveranstaltungen

- Horten

- schulpflichtigen Zöglingen von Jugendwohlfahrtanstalten, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, von und zu Veranstaltungen dieser Anstalten

Was ist ein Schülertransport?

- Ein Schülertransport ist eine gewerbliche Fahrt mit einem Fahrzeug das Schüler gemäss Punkt A transportiert, ausgenommen im Linienverkehr.

Voraussetzungen für den Busfahrer:

- nicht alkoholisiert (0,1 ‰ Blutalkohol)

- zumindest den Code 95 im Führerschein.

- bis 3.5 t: Führerschein B + Schülertransportausweis

Voraussetzungen Fahrzeug:

- Zusätzlich zu der für jeden Bus vorgeschriebenen Ausrüstung braucht ein Bus mit dem Schülertransporte (ausgenommen Linienbusse) durchgeführt werden zusätzlich

- vorne und hinten am Bus (an der Aussenseite, nicht im Fenster) eine orange Tafel mit dem Zeichen für Kinder www.ris.bka.gv.at

- am Heck des Fahrzeuges zusätzlich eine orange Rundumleuchte oder Blinkanlage gem. ECE 65

Plichten des Lenkers:

- dafür sorgen, dass Kinder bis 14. Lebensjahre die 135 cm und größer sind, auf einem Sitzplatz eines Kraftfahrzeuges, der mit einem Sicherheitsgurt ausgerüstet ist, nur befördert werden, wenn sie den Sicherheitsgurt bestimmungsgemäß gebrauchen.

- dafür sorgen, dass Kinder, ab 3. Jahren, die vorhandenen Sicherheitssysteme (Sicherheitsgurte) benutzen, wenn sie sich auf ihrem Sitzplatz befinden — ausgenommen Linienbus

Wenn eine erwachsene Begleitperson im Omnibus mitfährt, so geht diese Verpflichtung auf diese Person über!

Richtiges Verhalten als Lenker eines Schulbusses

- Orange Schulbus-Tafeln vorne & hinten am (nicht im) Bus anbringen

- Vorsichtig in Haltestellen einfahren wenn Kinder warten (Kinder sind vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Sie können jederzeit losrennen oder sich gegenseitig schubsen)

- Freundlich sein, auch Kinder sind Menschen und Kunden

- Warten, dass sich, gerade die kleineren Kinder, gesetzt haben, bevor man abfährt

- Ausreichend Abstand halten (100 m oder mehr), damit man nicht abrupt bremsen muss

- Wenn Kinder aussteigen darauf achten, dass der Bus nicht überholt wird, wenn Kinder vor dem Bus die Fahrbahn überqueren (entsprechend hinstellen, wenn nötig Hupen)

- schulpflichtige Kinder, zu & von

Spezialwissen LKW

-

Fahrverbotskalender 2025

Für wen :

- Lastkraftwagen oder Sattelkraftfahrzeuge mit einem HzGg. über 7,5 t,

- Lastkraftwagen mit Anhängern, wenn die Summe der HzGg. beider Fahrzeuge über 7,5 t ist.

- Ausgenommen:

- Zielfahrten in der Zeit bis 10 Uhr zum

- Wohnsitz des Lenkers,

- Sitz des Firmenunternehmens,

- Güterterminals,

- LKW-Hofes,

- dauernden Standort des Fahrzeuges oder

- jenem Standort, andem der Unternehmer dem Lenker eine entsprechende Rückfahrtmöglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Firmenkraftfahrzeug bereitstellt.

- oder

- Schlacht- oder Stechvieh,

- Futtermittel und leicht verderbliche Lebensmittel,

- Postsendungen,

- periodische Druckwerke,

- Getränkeversorgung in Ausflugsgebieten,

- Gütern von oder zu Flughäfen

- Unaufschiebbare Belieferung von Tankstellen, gastronomischen Betrieben und Veranstaltungen.

- Reparaturen an Kühlanlagen.

- Abschleppdienst und Pannenhilfe.

- Einsatz in Katastrophenfällen.

- Medizinische Versorgung.

- Einsatz von Fahrzeugen des Straßenerhalters.

- Straßen- oder Bahnbau.

- Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Feuerwehr u. der Müllabfuhr.

- Entsorgung von Abfällen und Betrieb von Kläranlagen.

- Fahrzeuge eines Linienverkehrsunternehmens.

- Unaufschiebbare Fahrten des Bundesheeres bzw. ausländischer Truppen.

- Fahrten von Hilfstransporten anerkannter

- Fahrten der Beleuchter und Beschaller zum

- Fahrten nach Schaustellerart.

- Fahrten i m kombinierten Verkehr Straße-Schiene-Straße oder Straße-Wasser-Straße (vollständig ausgefüllter CIM/UIRR Vertrag muss mitgeführt werden).

- Fahrten, die ausschließlich der Beförderung von Gütern von oder zu Flughäfen oder Militärflugplätzen dienen.

A12 & A13 Richtung Deutschland:

- 18.04.2025 von 00 bis 22 Uhr,

- 03.10.2025 von 00 bis 22 Uhr,

- Ausgenommen:

Fahrten nach Deutschland, wenn sie während des Zeitraumes des Fahrverbotes auf der A12 oder A13 durchgeführt werden und glaubhaft gemacht wird, dass sie von bestehenden Fahrverboten in Deutschland ausgenommen sind.

- Ausgenommen:

A12 & A13 Richtung Italien:

- 19.04.2025 von 11 bis 15 Uhr,

- 25.04.2025 von 11 bis 2 2 Uhr,

- 02.06.2025 von 09 bis 22 Uhr,

- Ausgenommen:

Fahrten nach Italien, wenn sie während des Zeitraumes des Fahrverbotes auf der A12 oder A13 durchführt werden und glaubhaft gemacht wird, dass sie von bestehenden Fahrverboten in Italien ausgenommen sind.

- Ausgenommen:

B 178, B 320,B 177, B 179, B 181, B 182

- An allen Samstagen von 05.07. bis zum 30.08.2025 von 8 bis 15 Uhr, ausserhalb geschlossener Ortschaften

- Ausgenommen:

Fahrten mit Leerfahrzeugen bis 10 Uhr

- Ausgenommen:

A4

- An allen Samstagen von 28.06. bis zum 30.08.2025 von 8 bis 15 Uhr.

- Ausgenommen:

Fahrten mit Leerfahrzeugen bis 10 Uhr

- Ausgenommen:

Gefahrgut allgemein

-

Klasse 1 – Explosive Stoffe und Gegenstände

Die Klasse 1 umfasst folgende Stoffe und Gegenstände:

- Explosive Stoffe: Dazu zählen feste oder flüssige Stoffe (oder Stoffgemische), die durch chemische Reaktionen Gase erzeugen können, die solche Temperaturen, Drücke und Geschwindigkeiten erreichen, dass dadurch Zerstörungen in der Umgebung entstehen können.

Pyrotechnische Sätze: Dies sind explosive Stoffe, mit denen eine Wirkung in Form von Wärme, Licht, Schall, Gas, Nebel oder Rauch – oder einer Kombination dieser Wirkungen – durch nicht detonative, selbstunterhaltende, exotherme chemische Reaktionen erzielt werden soll.- Anmerkung: Stoffe, die selbst keine explosiven Materialien sind, jedoch ein explosionsfähiges Gas-, Dampf- oder Staubgemisch bilden können, fallen nicht unter die Klasse 1. Ebenfalls ausgeschlossen sind wasser- und alkoholhaltige Explosivstoffe, deren Wasser- oder Alkoholgehalt die festgelegten Grenzwerte überschreitet, sowie Explosivstoffe mit Plastifizierungsmitteln – diese gehören der Klasse 3 oder 4.1 an – und explosive Stoffe, die aufgrund ihrer vorherrschenden Gefährlichkeit der Klasse 5.2 zugeordnet sind.

- Gegenstände mit Explosivstoffen: Dies sind Gegenstände, die einen oder mehrere explosive Stoffe oder pyrotechnische Sätze enthalten (z.B. UN 2990).

- Anmerkung: Gegenstände, die explosive Stoffe oder pyrotechnische Sätze in so geringer Menge oder Art enthalten, dass deren unbeabsichtigte oder zufällige Entzündung während des Transports keine nennenswerten Auswirkungen in Form von Splittern, Feuer, Nebel, Rauch, Wärme oder lautem Geräusch verursachen kann, sind von den Vorschriften der Klasse 1 ausgenommen.

- Stoffe und Gegenstände, die nicht in den vorhergehenden Kategorien erwähnt werden und die darauf ausgelegt sind, einen praktischen explosiven oder pyrotechnischen Effekt zu erzeugen.

Zusätzlich gelten im Kontext der Klasse 1 folgende Begriffsbestimmungen:

- Phlegmatisierung: Ein explosivem Stoff wurde ein Stoff (Phlegmatisierungsmittel) zugesetzt, um die Sicherheit bei der Handhabung und dem Transport zu erhöhen. Dieses Mittel macht den explosiven Stoff unempfindlicher oder weniger empfindlich gegenüber Wärme, Stoss, Aufprall, Schlag oder Reibung. Zu typischen Phlegmatisierungsmitteln gehören unter anderem Wachs, Papier, Wasser, Polymere (wie Fluor-Chlor-Polymere) sowie Öle (wie Vaseline und Paraffin).

- Explosiver oder pyrotechnischer Effekt: Eine Wirkung, die durch selbstunterhaltende, exotherme chemische Reaktionen erzeugt wird. Dies umfasst Effekte wie Stoss, Luftdruck, Zertrümmerung, Splitter, Wärme, Licht, Schall, Gas und Rauch.

Beschreibung der Unterklassen

- Unterklasse 1.1: Stoffe und Gegenstände, die massenexplosionsfähig sind. (Eine Massenexplosion ist eine Explosion, die nahezu die gesamte Ladung praktisch gleichzeitig erfasst.)

- Unterklasse 1.2: Stoffe und Gegenstände, die die Gefahr der Bildung von Splittern, Spreng- und Wurfstücken aufweisen, aber nicht massenexplosionsfähig sind.

- Unterklasse 1.3: Stoffe und Gegenstände, die eine Feuergefahr besitzen und die entweder eine geringe Gefahr durch Luftdruck oder eine geringe Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke oder durch beides aufweisen, aber nicht massenexplosionsfähig sind,

- bei deren Verbrennung beträchtliche Strahlungswärme entsteht oder

- die nacheinander so abbrennen, dass eine geringe Luftdruckwirkung oder Splitter-, Sprengstück-, Wurfstückwirkung oder beide Wirkungen entstehen.

- Unterklasse 1.4: Stoffe und Gegenstände, die im Falle der Entzündung oder Zündung während der Beförderung nur eine geringe Explosionsgefahr darstellen. Die Auswirkungen bleiben im Wesentlichen auf das Versandstück beschränkt, und es ist nicht zu erwarten, dass Sprengstücke mit grösseren Abmessungen oder grösserer Reichweite entstehen. Ein von aussen einwirkendes Feuer darf keine praktisch gleichzeitige Explosion des nahezu gesamten Inhalts des Versandstückes nach sich ziehen.

- Unterklasse 1.5: Sehr unempfindliche massenexplosionsfähige Stoffe, die so unempfindlich sind, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zündung oder des Überganges eines Brandes in eine Detonation unter normalen Beförderungsbedingungen sehr gering ist. Als Minimalanforderung für diese Stoffe gilt, dass sie beim Aussenbrandversuch nicht explodieren dürfen.

- Unterklasse 1.6: Extrem unempfindliche Gegenstände, die nicht massenexplosionsfähig sind. Diese Gegenstände enthalten überwiegend extrem unempfindliche Stoffe und weisen eine zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Zündung oder Fortpflanzung auf.

- Anmerkung: Die von Gegenständen der Unterklasse 1.6 ausgehende Gefahr ist auf die Explosion eines einzigen Gegenstandes beschränkt.

Verträglichkeitsgruppen der Stoffe und Gegenstände

- A Zündstoff

- B Gegenstand mit Zündstoff und weniger als zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen. Eingeschlossen sind einige Gegenstände, wie Sprengkapseln, Zündeinrichtungen für Sprengungen und Anzündhütchen, selbst wenn diese keinen Zündstoff enthalten

- C Treibstoff oder anderer deflagrierender explosiver Stoff oder Gegenstand mit solchem explosiven Stoff

- D Detonierender explosiver Stoff oder Schwarzpulver oder Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff, jeweils ohne Zündmittel und ohne treibende Ladung, oder Gegenstand mit Zündstoff mit mindestens zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen

- E Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff ohne Zündmittel mit treibender Ladung (andere als solche, die aus entzündbarer Flüssigkeit oder entzündbarem Gel oder Hypergolen bestehen)

- F Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff mit seinem eigenen Zündmittel, mit treibender Ladung (andere als solche, die aus entzündbarer Flüssigkeit oder entzündbarem Gel oder Hypergolen bestehen) oder ohne treibende Ladung

- G Pyrotechnischer Stoff oder Gegenstand mit pyrotechnischem Stoff oder Gegenstand mit sowohl explosivem Stoff als auch Leucht-, Brand-, Augenreiz- oder Nebelstoff (außer Gegenständen, die durch Wasser aktiviert werden oder die weissen Phosphor, Phosphide, einen pyrophoren Stoff, eine entzündbare Flüssigkeit oder ein entzündbares Gel oder Hypergole enthalten)

- H Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch weissen Phosphor enthält

- J Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch entzündbare Flüssigkeit oder entzündbares Gel enthält

- K Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch giftigen chemischen Wirkstoff enthält

- L Explosiver Stoff oder Gegenstand mit explosivem Stoff, der eine besondere Gefahr darstellt (z. B. wegen seiner Aktivierung bei Zutritt von Wasser oder wegen der Anwesenheit von Hypergolen, Phosphiden oder eines pyrophoren Stoffes) und eine Trennung jeder einzelnen Art erfordert

- N Gegenstände, die überwiegend extrem unempfindliche Stoffe enthalten

- S Stoff oder Gegenstand, der so verpackt oder gestaltet ist, dass jede durch nicht beabsichtigte Reaktion auftretende gefährliche Wirkung auf das Versandstück beschränkt bleibt, ausser das Versandstück wurde durch Brand beschädigt; in diesem Falle müssen die Luftdruck- und Splitterwirkung auf ein Mass beschränkt bleiben, dass Feuerbekämpfungs- oder andere Notmassnahmen in der unmittelbaren Nähe des Versandstückes weder wesentlich eingeschränkt noch verhindert werden.

- Anmerkung:

- Jeder Stoff oder Gegenstand in einer spezifizierten Verpackung darf nur einer Verträglichkeitsgruppe zugeordnet werden. Da das Kriterium der Verträglichkeitsgruppe S empirischer Natur ist, ist die Zuordnung zu dieser Gruppe notwendigerweise an die Versuche zur Zuordnung eines Klassifizierungscodes gebunden.

- Gegenstände der Verträglichkeitsgruppen D und E dürfen mit ihren eigenen Zündmitteln versehen oder mit ihnen zusammengepackt werden, vorausgesetzt, die Zündeinrichtung enthält zumindest zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen, um die Auslösung einer Explosion im Falle einer nicht beabsichtigten Reaktion des Zündmittels zu verhindern. Solche Gegenstände und Versandstücke sind der Verträglichkeitsgruppe D oder E zuzuordnen.

- Gegenstände der Verträglichkeitsgruppen D und E dürfen mit ihren eigenen Zündmitteln, welche nicht zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen enthalten, zusammengepackt werden (d. h. Zündmittel, die der Verträglichkeitsgruppe B zugeordnet sind), vorausgesetzt, sie entsprechen der Vorschrift für die Zusammenpackung MP21 in Abschnitt 4.1.10. Solche Versandstücke sind der Verträglichkeitsgruppe D oder E zuzuordnen.

- Gegenstände dürfen mit ihren eigenen Anzündmitteln versehen oder mit ihnen zusammengepackt werden, vorausgesetzt, die Anzündmittel können unter normalen Beförderungsbedingungen nicht ausgelöst werden.

- Gegenstände der Verträglichkeitsgruppen C, D und E dürfen zusammengepackt werden. Solche Versandstücke sind der Verträglichkeitsgruppe E zuzuordnen.

- Anmerkung:

Gefahren, die aus Klasse 1 resultieren:

Gefahrgut der Klasse 1, das explosive Stoffe und Gegenstände umfasst, birgt verschiedene Gefahren, die sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen können. Die wichtigsten Gefahren sind:

- Explosion: Die Hauptgefahr von Stoffen der Klasse 1 besteht darin, dass sie explosionsfähig sind. Dies kann zu verheerenden Explosionen führen, die grosse Zerstörungen anrichten und schwere Verletzungen oder Todesfälle verursachen können. Massenexplosionen (z. B. bei den als Gruppe A klassifizierten Stoffen) können ganze Bereiche verwüsten.

- Erdrückungsgefahr: Bei einer Explosion können Trümmer, Splitter und andere Materialien mit hoher Geschwindigkeit projiziert werden, was zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann.

- Druckwellen: Die Explosion kann Druckwellen erzeugen, die sowohl Menschen als auch Objekte schädigen können, indem sie Türen aufreissen, Fenster zerbrechen oder Verletzungen durch die ersten Auswirkungen des Drucks hervorrufen.

- Brandgefahr: Viele explosive Stoffe sind auch entzündbar oder können Brände auslösen, die sich schnell ausbreiten können und zusätzliche Gefahr für Menschen und die Umgebung darstellen.

- Chemische Reaktionen: Einige explosive Stoffe können in Verbindung mit anderen Chemikalien oder Materialien gefährliche chemische Reaktionen eingehen, was zu weiteren Risiken führen kann.

- Umweltgefahren: Bei Explosionen oder Bränden können giftige oder gefährliche Stoffe freigesetzt werden, die die Umwelt schädigen und biologische Systeme gefährden können.

Sicherheitsrisiken während des Transports und der Handhabung:

Der Transport und die Lagerung von Gefahrgut der Klasse 1 erfordern besondere Sicherheitsvorkehrungen und Fachkenntnisse. Unsachgemässer Umgang, unzureichende Schulungen oder fehlerhafte Verpackung können die Risiken erheblich erhöhen.

Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 1 zu minimieren, ist es unerlässlich, strenge Sicherheitsvorschriften einzuhalten, geeignete Lager- und Transportmethoden zu verwenden und sicherzustellen, dass alle beteiligten Personen entsprechend geschult sind. - Explosive Stoffe: Dazu zählen feste oder flüssige Stoffe (oder Stoffgemische), die durch chemische Reaktionen Gase erzeugen können, die solche Temperaturen, Drücke und Geschwindigkeiten erreichen, dass dadurch Zerstörungen in der Umgebung entstehen können.

-

Klasse 2 – Gase

Der Begriff der Klasse 2 umfasst reine Gase, Gasgemische, Gemische eines oder mehrerer Gase mit einem oder mehreren anderen Stoffen sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.

Gase sind Stoffe, die

- bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als 300 kPa (3 bar) haben oder

- bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa vollständig gasförmig sind.

- Anmerkung:

- UN 1052 FLUORWASsERSTOFF, WASsERFREI ist dennoch ein Stoff der Klasse 8.

- Ein reines Gas darf andere Bestandteile enthalten, die vom Produktionsprozess herrühren oder die hinzugefügt werden, um die Stabilität des Produkts aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, die Konzentration dieser Bestandteile verändert nicht die Klassifizierung oder die Beförderungsvorschriften wie Füllfaktor, Fülldruck oder Prüfdruck.

- Die n.a.g.-Eintragungen in Unterabschnitt 2.2.2.3 können sowohl reine Gase als auch Gemische einschliessen.

- Anmerkung:

Gaszustände und Gegenstände

Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 2 sind wie folgt unterteilt:

- Verdichtetes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung unter Druck verpackten Zustand bei –50 °C vollständig gasförmig ist; diese Kategorie schliesst alle Gase ein, die eine kritische Temperatur von höchstens –50 °C haben.

- Verflüssigtes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung unter Druck verpackten Zustand bei Temperaturen über –50 °C teilweise flüssig ist. Es wird unterschieden zwischen:

- unter hohem Druck verflüssigtes Gas: ein Gas, das eine kritische Temperatur über –50 °C bis höchstens +65 °C hat; und

- unter geringem Druck verflüssigtes Gas: ein Gas, das eine kritische Temperatur über +65 °C hat.

- Tiefgekühlt verflüssigtes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung verpackten Zustand wegen seiner niedrigen Temperatur teilweise flüssig ist.

- Gelöstes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung unter Druck verpackten Zustand in einem Lösungsmittel in flüssiger Phase gelöst ist.

- Druckgaspackungen und Gefässe, klein, mit Gas (Gaspatronen).

- Andere Gegenstände, die Gas unter Druck enthalten.

- Nicht unter Druck stehende Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben).

- Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe.

- Adsorbiertes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung verpackten Zustand an einem festen porösen Werkstoff adsorbiert ist, was zu einem Gefässinnendruck bei 20 °C von weniger als 101,3 kPa und bei 50 °C von weniger als 300 kPa führt.

Unterteilung nach Eigenschaften

Die Stoffe und Gegenstände (ausgenommen Druckgaspackungen und Chemikalien unter Druck) der Klasse 2 werden ihren gefährlichen Eigenschaften entsprechend einer der folgenden Gruppen zugeordnet:

- A erstickend

- O oxidierend

- F entzündbar

- T giftig

- TF giftig, entzündbar

- TC giftig, ätzend

- TO giftig, oxidierend

- TFC giftig, entzündbar, ätzend

- TOC giftig, oxidierend, ätzend

Wenn nach diesen Kriterien Gase oder Gasgemische gefährliche Eigenschaften haben, die mehr als einer Gruppe zugeordnet werden können, haben die mit dem Buchstaben T bezeichneten Gruppen Vorrang vor allen anderen Gruppen. Die mit dem Buchstaben F bezeichneten Gruppen haben Vorrang vor den mit dem Buchstaben A oder O bezeichneten Gruppen.

- Anmerkung:

- In den UN-Modellvorschriften, im IMDG-Code und in den Technischen Anweisungen der ICAO werden die Gase auf Grund ihrer Hauptgefahr einer der folgenden drei Unterklassen zugeordnet:

- Unterklasse 2.1: entzündbare Gase (entspricht den Gruppen, die durch den Grossbuchstaben F bezeichnet sind)

- Unterklasse 2.2: nicht entzündbare, nicht giftige Gase (entspricht den Gruppen, die durch den Grossbuchstaben A oder O bezeichnet sind)

- Unterklasse 2.3: giftige Gase (entspricht den Gruppen, die durch den Grossbuchstaben T bezeichnet sind, d. h. T, TF, TC, TO, TFC und TOC).

- Gefässe, klein, mit Gas (UN-Nummer 2037), sind entsprechend der vom Inhalt ausgehenden Gefahren den Gruppen A bis TOC zuzuordnen.

- Ätzende Gase gelten als giftig und werden daher der Gruppe TC, TFC oder TOC zugeordnet.

- In den UN-Modellvorschriften, im IMDG-Code und in den Technischen Anweisungen der ICAO werden die Gase auf Grund ihrer Hauptgefahr einer der folgenden drei Unterklassen zugeordnet:

Gefahren, die aus der Klasse 2 resultieren:

Gefahrgut der Klasse 2 umfasst Gase, die in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, darunter entzündbare Gase, giftige Gase und nicht entzündbare, nicht giftige Gase. Die Gefahren, die von Gefahrgut der Klasse 2 ausgehen, sind vielfältig und können sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen. Hier sind die wichtigsten Gefahren:

- Entzündliche Gase:

- Brandgefahr: Entzündbare Gase können bei Kontakt mit einer Zündquelle (z. B. Funken, offene Flamme) leicht entzündet werden und explosive Brände verursachen.

- Explosionen: In geschlossenen Räumen oder Bereichen mit schlechter Belüftung können sich explosive Gemische mit Luft bilden, die bei einer Zündquelle zu heftigen Explosionen führen können.

- Toxische Gase:

- Gesundheitsrisiken: Toxische Gase können bei Einatmen gesundheitliche Schäden verursachen, die von Reizungen der Atemwege bis hin zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod reichen können.

- Umweltschäden: Freisetzung toxischer Gase kann die Umwelt schädigen, insbesondere wenn sie in die Luft oder in das Wasser gelangen.

- Druckgefahren:

- Hochdruckbehälter: Gase werden häufig unter Druck gespeichert. Bei Beschädigung oder unsachgemässer Handhabung können solche Behälter explodieren oder zerbersten, was zu sofortiger Gefahr durch die freigesetzten Gase führt.

- Gefahr der Erstickung:

- Sauerstoffverdrängung: Einige nicht giftige Gase können den Sauerstoff in der Umgebung verdrängen, was zu Erstickungsgefahr führen kann, insbesondere in geschlossenen Räumen.

- Kältegefahr:

- Kryogene Gase: Einige Gase werden bei extrem niedrigen Temperaturen gespeichert. Der Kontakt mit diesen kann zu Erfrierungen und anderen kältebedingten Verletzungen führen.

- Einfluss auf die Umwelt:

- Freisetzung: Die Freisetzung von Gasen in die Umwelt kann auch Auswirkungen auf die Luftqualität haben und die Umgebung schädigen.

Sicherheitsmassnahmen

Um die Risiken, die von Gefahrgut der Klasse 2 ausgehen, zu minimieren, ist es wichtig, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, darunter:

- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen arbeiten, sollten gründlich geschult sein.

- Einhaltung von Vorschriften: Die jeweiligen nationalen und internationalen Vorschriften für den Transport, die Lagerung und die Behandlung von Gefahrgut der Klasse 2 sollten strikt befolgt werden.

- Sichere Lagerung: Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Leckagen oder Explosionen sind zu implementieren.

- Einsatz von Schutzausrüstung: Bei der Handhabung toxischer oder entzündbarer Gase sollte geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden.

Insgesamt sind die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 2 erheblich und erfordern sorgfältige Beachtung und Management, um die Sicherheit von Menschen und Umwelt zu gewährleisten.

-

Klasse 3 – Entzündbare flüssige Stoffe

Der Begriff der Klasse 3 umfasst Stoffe sowie Gegenstände, die Stoffe dieser Klasse enthalten, die

- gemäss Absatz a) der Begriffsbestimmung für „flüssig“ in Abschnitt 1.2.1 flüssige Stoffe sind;

- einen Dampfdruck bei 50 °C von höchstens 300 kPa (3 bar) haben und bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa nicht vollständig gasförmig sind und

- einen Flammpunkt von höchstens 60 °C haben (wegen der entsprechenden Prüfung siehe Unterabschnitt 2.3.3.1).

- Der Begriff der Klasse 3 umfasst auch flüssige Stoffe und feste Stoffe in geschmolzenem Zustand mit einem Flammpunkt über 60 °C, die auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden. Diese Stoffe sind der UN-Nummer 3256 zugeordnet.

- Der Begriff der Klasse 3 umfasst auch desensibilisierte explosive flüssige Stoffe. Desensibilisierte explosive flüssige Stoffe sind explosive Stoffe, die in Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelöst oder suspendiert sind, um zur Unterdrückung ihrer explosiven Eigenschaften ein homogenes flüssiges Gemisch zu bilden. In Kapitel 3.2 Tabelle A sind dies die Eintragungen der UN-Nummern 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379 und 3555.

- Anmerkung:

- Stoffe mit einem Flammpunkt von mehr als 35 °C, die gemäss den Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 32.2.5 keine selbstständige Verbrennung unterhalten, sind keine Stoffe der Klasse 3; werden diese Stoffe jedoch auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben und befördert, sind sie Stoffe dieser Klasse.

- In Abweichung zu Absatz 2.2.3.1.1 gilt Dieselkraftstoff oder Gasöl oder Heizöl (leicht), einschliesslich synthetisch hergestellter Produkte, mit einem Flammpunkt über 60 °C bis höchstens 100 °C als Stoff der Klasse 3 UN-Nummer 1202.

- Entzündbare flüssige Stoffe, die nach den Absätzen 2.2.61.1.4 bis 2.2.61.1.9 beim Einatmen sehr giftig sind, und giftige Stoffe mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber sind Stoffe der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1). Flüssige Stoffe, die beim Einatmen sehr giftig sind, sind in ihrer offiziellen Benennung für die Beförderung in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (2) als „beim Einatmen giftig“ bezeichnet oder in Spalte (6) durch die Sondervorschrift 354 gekennzeichnet.

- Als Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide) verwendete flüssige Stoffe und Präparate, die sehr giftig, giftig oder schwach giftig sind und einen Flammpunkt von 23 °C oder darüber haben, sind Stoffe der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1).

Unterteilung nach Eigenschaften

Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 3 sind wie folgt unterteilt:

- F Entzündbare flüssige Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten

F1 Entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C

F2 Entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt über 60 °C, die auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden (erwärmte Stoffe)

- F3 Gegenstände, die entzündbare flüssige Stoffe enthalten

- FT Entzündbare flüssige Stoffe, giftig

FT1 Entzündbare flüssige Stoffe, giftig

FT2 Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide)

- FC Entzündbare flüssige Stoffe, ätzend

- FTC Entzündbare flüssige Stoffe, giftig, ätzend

- D Desensibilisierte explosive flüssige Stoffe

Gefahrgut der Klasse 3 umfasst entzündbare Flüssigkeiten, die aufgrund ihrer Eigenschaften ernsthafte Risiken für Menschen, die Umwelt und Sachwerte darstellen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Gefahrgut der Klasse 3 ausgehen:

- Brandgefahr:

- Entzündbarkeit: Entzündbare Flüssigkeiten können leicht entzündet werden, entweder durch Zündquellen wie offene Flammen, Funken oder hohe Temperaturen.

- Flammenausbreitung: Bei der Entzündung kann sich das Feuer schnell ausbreiten, besonders wenn die Flüssigkeit in der Nähe von brennbaren Materialien gelagert wird.

- Explosion:

- Dämpfe: Viele entzündbare Flüssigkeiten erzeugen brennbare Dämpfe, die sich mit Luft vermischen und explosive Gemische bilden können. Dies kann in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Bereichen besonders gefährlich sein.

- Vapor Pressure: Bei hohen Temperaturen können diese Flüssigkeiten einen hohen Dampfdruck erzeugen, was das Risiko einer Explosion erhöht.

- Gesundheitsrisiken:

- Toxizität: Einige entzündbare Flüssigkeiten können giftig oder gesundheitsschädlich sein, wenn sie eingeatmet, verschluckt oder über die Haut aufgenommen werden. Dies kann zu Reizungen atemweg, Haut oder Augen führen.

- Langzeitfolgen: Bestimmte chemische Dämpfe können langfristige gesundheitliche Auswirkungen haben, einschliesslich Schädigung des Nervensystems oder anderer Organe.

- Umweltschäden:

- Verschmutzung: Bei Leckagen oder Unfällen können entzündbare Flüssigkeiten in die Umwelt gelangen und Wasserquellen, Böden und Ökosysteme schädigen.

- Schadstoffe: Durch die Verbrennung dieser Flüssigkeiten können gefährliche Schadstoffe freigesetzt werden, die die Luftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken mit sich bringen.

- Reaktionen mit anderen Materialien:

- Chemische Reaktionen: Entzündbare Flüssigkeiten können mit anderen Chemikalien reagieren, was unvorhersehbare Gefahren und zusätzliche Risiken birgt.

Sicherheitsmassnahmen

Um die Gefahren, die von Gefahrgut der Klasse 3 ausgehen, zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

- Schulung: Personen, die mit entzündbaren Flüssigkeiten umgehen, sollten gründlich geschult sein, umrisiken zu verstehen und geeignete Verfahren einzuhalten.

- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Flüssigkeiten sollten beachtet werden.

- Geeignete Lagerung: Entzündbare Flüssigkeiten sollten in speziellen Behältern aufbewahrt werden, die für ihre Eigenschaften geeignet sind, und von Zündquellen ferngehalten werden.

- Belüftung: Arbeitsbereiche, in denen entzündbare Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden, sollten gut belüftet sein, um die Ansammlung von schädlichen Dämpfen zu vermeiden.

- Einsatz von Schutzausrüstung: Schutzkleidung, Handschuhe und Atemschutz sollten verwendet werden, um den Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.

Insgesamt erfordern die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 3 besondere Aufmerksamkeit und ein sorgfältiges Management, um die Sicherheit von Personen und die Umwelt zu gewährleisten.

-

Klasse 4.1 – Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe

Der Begriff der Klasse 4.1 umfasst entzündbare Stoffe und Gegenstände, desensibilisierte explosive Stoffe, die gemäss Absatz a) der Begriffsbestimmung für „fest“ in Abschnitt 1.2.1 feste Stoffe sind, selbstzersetzliche flüssige oder feste Stoffe und polymerisierende Stoffe.

Der Klasse 4.1 sind zugeordnet:

- leicht brennbare feste Stoffe und Gegenstände

- selbstzersetzliche feste oder flüssige Stoffe

- desensibilisierte explosive feste Stoffe

- mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe

- polymerisierende Stoffe

Unterteilung nach Eigenschaften

Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 4.1 sind wie folgt unterteilt:

- F Entzündbare feste Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten

- F1 organische Stoffe

- F2 organische Stoffe, geschmolzen

- F3 anorganische Stoffe

- F4 Gegenstände

- FO Entzündbare feste Stoffe, entzündend (oxidierend) wirkend

- FT Entzündbare feste Stoffe, giftig

- FT1 organische Stoffe, giftig

- FT2 anorganische Stoffe, giftig

- FC Entzündbare feste Stoffe, ätzend

- FC1 organische Stoffe, ätzend

- FC2 anorganische Stoffe, ätzend

- D Desensibilisierte explosive feste Stoffe ohne Nebengefahr

- DT Desensibilisierte explosive feste Stoffe, giftig

- SR Selbstzersetzliche Stoffe

- SR1 Stoffe, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist

- SR2 Stoffe, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist

- PM Polymerisierende Stoffe

- PM1 Stoffe, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist

- PM2 Stoffe, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist.

Entzündbare feste Stoffe

- Entzündbare feste Stoffe sind leicht brennbare feste Stoffe und feste Stoffe, die durch Reibung in Brand geraten können.

- Leicht brennbare feste Stoffe sind pulverförmige, körnige oder pastöse Stoffe, die gefährlich sind, wenn sie durch einen kurzen Kontakt mit einer Zündquelle wie einem brennenden Zündholz leicht entzündet werden können und sich die Flammen schnell ausbreiten. Die Gefahr kann dabei nicht nur vom Feuer, sondern auch von giftigen Verbrennungsprodukten ausgehen. Metallpulver sind wegen der Schwierigkeit beim Löschen eines Feuers besonders gefährlich, da normale Löschmittel wie Kohlendioxid oder Wasser die Gefahr vergrössern können.

- Metallpulver sind Pulver von Metallen oder Metalllegierungen.

Selbstzersetzliche Stoffe

Für Zwecke des ADR sind selbstzersetzliche Stoffe thermisch instabile Stoffe, die sich auch ohne Beteiligung von Sauerstoff (Luft) stark exotherm zersetzen können. Stoffe gelten nicht als selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1, wenn:

- sie explosive Stoffe gemäss den Kriterien der Klasse 1 sind;

- sie entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe gemäss dem Klassifizierungsverfahren der Klasse 5.1 sind, ausgenommen Gemische entzündend (oxidierend) wirkender Stoffe, die mindestens 5 % brennbare organische Stoffe enthalten und die dem in Bem. 2 festgelegten Klassifizierungsverfahren zu unterziehen sind

- sie organische Peroxide gemäss den Kriterien der Klasse 5.2 sind

- ihre Zersetzungswärme geringer als 300 J/g ist oder

- ihre Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) bei einem Versandstück von 50 kg höher als 75 °C ist.

Anmerkungen:

- Die Zersetzungswärme kann durch eine beliebige international anerkannte Methode bestimmt werden, z. B. der dynamischen Differenz-Kalorimetrie und der adiabatischen Kalorimetrie.

Gemische entzündend (oxidierend) wirkender Stoffe, die den Kriterien der Klasse 5.1 entsprechen, mindestens 5 % brennbare organische Stoffe enthalten und nicht den in Absatz a), c), d) oder e) aufgeführten Kriterien entsprechen, sind dem Klassifizierungsverfahren für selbstzersetzliche Stoffe zu unterziehen. - Gemische, welche die Eigenschaften selbstzersetzlicher Stoffe der Typen B bis F aufweisen, sind als selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 zu klassifizieren.

Gemische, welche nach dem Grundsatz des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil II Abschnitt 20.4.3 g) die Eigenschaften selbstzersetzlicher Stoffe des Typs G aufweisen, gelten für Zwecke der Klassifizierung als Stoffe der Klasse 5.1. - Die Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) ist die niedrigste Temperatur, bei der sich ein Stoff in versandmässiger Verpackung exotherm zersetzen kann.

- Stoffe, welche die Eigenschaften von selbstzersetzlichen Stoffen aufweisen, sind als solche zuzuordnen, auch wenn diese Stoffe ein positives Prüfergebnis für die Zuordnung zur Klasse 4.2 aufweisen.

Desensibilisierte explosive feste Stoffe

Desensibilisierte explosive feste Stoffe sind Stoffe, die mit Wasser oder mit Alkoholen angefeuchtet oder mit anderen Stoffen verdünnt sind, um ihre explosiven Eigenschaften zu unterdrücken. Dies sind die UN-Nummern 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 und 3474.

Mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe

Stoffe, die

- gemäss den Prüfreihen 1 und 2 vorläufig der Klasse 1 zugeordnet wurden, jedoch durch die Prüfreihe 6 von der Klasse 1 freigestellt sind,

- keine selbstzersetzlichen Stoffe der Klasse 4.1 sind,

- keine Stoffe der Klasse 5.1 oder 5.2 sind,

werden ebenfalls der Klasse 4.1 zugeordnet. Die UN-Nummern 2956, 3241, 3242 und 3251 sind solche Eintragungen.

Polymerisierende Stoffe

Polymerisierende Stoffe sind Stoffe, die ohne Stabilisierung eine stark exotherme Reaktion eingehen können, die unter normalen Beförderungsbedingungen zur Bildung grösserer Moleküle oder zur Bildung von Polymeren führt. Solche Stoffe gelten als polymerisierende Stoffe der Klasse 4.1, wenn:

- ihre Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) unter den Bedingungen (mit oder ohne chemische Stabilisierung bei der Übergabe zur Beförderung) und in den Verpackungen, Grosspackmitteln (IBC) oder Tanks, in denen der Stoff oder das Gemisch befördert wird, höchstens 75 °C beträgt;

- sie eine Reaktionswärme von mehr als 300 J/g aufweisen und

- sie keine anderen Kriterien für eine Zuordnung zu den Klassen 1 bis 8 erfüllen.

Ein Gemisch, das die Kriterien eines polymerisierenden Stoffes erfüllt, ist als polymerisierender Stoff der Klasse 4.1 zuzuordnen

Gefahrgut der Klasse 4.1 umfasst entzündbare feste Stoffe und ist durch verschiedene Gefahren gekennzeichnet, die sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 4.1 ausgehen:

- Brandgefahr:

- Entzündbarkeit: Entzündbare feste Stoffe können leicht entzündet werden, entweder durch direkte Zündquellen wie offene Flammen, Funken oder hohe Temperaturen.

- Selbstentzündung: Einige Stoffe in dieser Klasse können sich selbst entzünden, wenn sie Temperaturen erreichen, die ihre Zündtemperatur überschreiten.

- Explosive Reaktionen:

- Reaktivität: Bestimmte feste Stoffe können mit anderen Materialien oder Chemikalien reagieren und dabei explosive oder gefährliche Reaktionen hervorrufen.

- Drop Tests: Einige feste, entzündbare Stoffe können beim Stoss oder durch mechanischen Druck explodieren.

- Rauch und Dämpfe:

- Toxische Dämpfe: Bei der Verbrennung oder Zersetzung können viele dieser Stoffe toxische oder gesundheitsschädliche Dämpfe und Gase freisetzen, die gesundheitsschädlich sein können.

- Rauchentwicklung: Bei einem Brand kann giftiger Rauch entstehen, der die Gefahr für Menschen erhöht, die sich in der Nähe aufhalten.

- Umweltschäden:

- Verschmutzung: Die Freisetzung von festen, entzündbaren Stoffen in die Umwelt kann Böden und Wasserquellen schädigen und die dortige Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigen.

- Nachhaltige Auswirkungen: Chemikalien, die bei einem Brand oder Unfall freigesetzt werden, können langfristige Umweltauswirkungen haben.

- Sicherheitsrisiken während des Transports und der Lagerung:

- Transportgefahren: Entzündbare feste Stoffe müssen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen transportiert werden, um Risiken bei Unfällen, Leckagen oder Komplikationen zu minimieren.

- Unzureichende Lagerung: Unsachgemässe Lagerung kann zu unbeabsichtigten Bränden führen. Es ist wichtig, dass solche Stoffe an einem sicheren, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.

Sicherheitsmassnahmen

Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 4.1 zu minimieren, sollten die folgenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen arbeiten, sollten in den Risiken und dem sicheren Umgang geschult sein.

- Einhaltung von Vorschriften: Die jeweiligen nationalen und internationalen Vorschriften zur Handhabung, Lagerung und Transport müssen streng beachtet werden.

- Geeignete Lagerbedingungen: Entzündbare feste Stoffe sollten in dafür geeigneten Behältern und an einem sicheren Ort gelagert werden, fern von potenziellen Zündquellen.

- Brandverhütung: Massnahmen zur Brandverhütung, wie Brandmeldeanlagen und Feuerlöschgeräte, sollten in der Nähe vorhanden sein.

- Schutzausrüstung: Ein geeigneter Gesundheitsschutz und persönliche Schutzausrüstung sollten verwendet werden, um den Kontakt mit den Stoffen zu minimieren.

Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 4.1 besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt, um die Sicherheit von Menschen und die Umwelt zu gewährleisten.

-

Klasse 4.2 – Selbstentzündliche Stoffe

Der Begriff der Klasse 4.2 umfasst:

- pyrophore Stoffe; dies sind Stoffe einschließlich Gemische und Lösungen (flüssig oder fest), die sich in Berührung mit Luft schon in kleinen Mengen innerhalb von fünf Minuten entzünden. Diese Stoffe sind die am leichtesten selbstentzündlichen Stoffe der Klasse 4.2; und

- selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gegenstände; dies sind Stoffe und Gegenstände einschließlich Gemische und Lösungen, die in Berührung mit Luft ohne Energiezufuhr selbsterhitzungsfähig sind. Diese Stoffe können sich nur in großen Mengen (mehrere Kilogramm) und nach einem längeren Zeitraum (Stunden oder Tagen) entzünden.

Unterteilung nach Eigenschaften

Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 4.2 sind wie folgt unterteilt:

- S Selbstentzündliche Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten

- S1 organische flüssige Stoffe

- S2 organische feste Stoffe

- S3 anorganische flüssige Stoffe

- S4 anorganische feste Stoffe

- S5 metallorganische Stoffe

- S6 Gegenstände

- SW Selbstentzündliche Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten

- SW1 Stoffe

- SW2 Gegenstände

- SO Selbstentzündliche oxidierende Stoffe

- ST Selbstentzündliche giftige Stoffe

- ST1 organische giftige flüssige Stoffe

- ST2 organische giftige feste Stoffe

- ST3 anorganische giftige flüssige Stoffe

- ST4 anorganische giftige feste Stoffe

- SC Selbstentzündliche ätzende Stoffe

- SC1 organische ätzende flüssige Stoffe

- SC2 organische ätzende feste Stoffe

- SC3 anorganische ätzende flüssige Stoffe

- SC4 anorganische ätzende feste Stoffe.

Die Selbsterhitzung eines Stoffes ist ein Prozess, bei dem die fortschreitende Reaktion dieses Stoffes mit Sauerstoff (der Luft) Wärme erzeugt. Wenn die Menge der entstandenen Wärme grösser ist als die Menge der abgeführten Wärme, führt dies zu einem Anstieg der Temperatur des Stoffes, was nach einer Induktionszeit zur Selbstentzündung und Verbrennung führen kann.

Wenn nicht namentlich genannte Stoffe oder Gegenstände auf Grund der Prüfverfahren der Eintragungen 4.2 zugeordnet werden, gelten folgende Kriterien:

- selbstentzündliche (pyrophore) feste Stoffe sind der Klasse 4.2 zuzuordnen, wenn sie sich beim Fall aus 1 m Höhe oder innerhalb von fünf Minuten danach entzünden;

- selbstentzündliche (pyrophore) flüssige Stoffe sind der Klasse 4.2 zuzuordnen,

- Stoffe, bei denen in einer kubischen Probe von 10 cm Kantenlänge bei 140 °C Versuchstemperatur innerhalb von 24 Stunden eine Selbstentzündung oder ein Temperaturanstieg auf über 200 °C eintritt, sind der Klasse 4.2 zuzuordnen. Dieses Kriterium basiert auf der Selbstentzündungstemperatur von Holzkohle, die 50 °C für eine kubische Probe von 27 m3 beträgt. Stoffe mit einer Selbstentzündungstemperatur von mehr als 50 °C für ein Volumen von 27 m3 sind nicht der Klasse 4.2 zuzuordnen.

- wenn sie, aufgetragen auf ein inertes Trägermaterial, sich innerhalb von fünf Minuten entzünden oder

- wenn sie bei negativem Ergebnis der Prüfung aufgetragen auf ein eingerissenes trockenes Filterpapier (Whatman-Filter Nr. 3), dieses innerhalb von fünf Minuten entzünden oder verkohlen;

Anmerkung:

- Stoffe, die in Verpackungen mit einem Volumen von höchstens 3 m3 befördert werden, unterliegen nicht der Klasse 4.2, wenn bei Prüfung in einer kubischen Probe von 10 cm Kantenlänge bei 120 °C innerhalb von 24 Stunden keine Selbstentzündung oder ein Temperaturanstieg auf über 180 °C eintritt.

- Stoffe, die in Verpackungen mit einem Volumen von höchstens 450 Liter befördert werden, unterliegen nicht der Klasse 4.2, wenn bei Prüfung in einer kubischen Probe von 10 cm Kantenlänge bei 100 °C innerhalb von 24 Stunden keine Selbstentzündung oder ein Temperaturanstieg auf über 160 °C eintritt.

- Da metallorganische Stoffe in Abhängigkeit von ihren Eigenschaften der Klasse 4.2 oder 4.3 mit zusätzlichen Nebengefahren zugeordnet werden können, ist in Abschnitt 2.3.5 ein besonderes Flussdiagramm für die Klassifizierung dieser Stoffe aufgeführt.

Gefahrgut der Klasse 4.2 umfasst die sogenannten "selbstentzündlichen Stoffe" oder "selbstentzündlichen, besonders reaktiven Stoffe". Diese Stoffe sind aufgrund ihrer Eigenschaften mit erheblichen Gefahren verbunden, die sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 4.2 ausgehen:

- Selbstentzündung:

Selbstentzündliche Eigenschaften: Stoffe der Klasse 4.2 haben die Fähigkeit, sich bei normalen Temperaturen ohne externe Zündquelle selbst zu entzünden. Dies kann zu plötzlichen Bränden führen, die schwierig zu kontrollieren sein können. - Reaktivität:

Chemische Reaktionen: Diese Stoffe können leicht mit anderen Chemikalien oder Materialien reagieren, was zu gefährlichen und oft autonomen chemischen Reaktionen führen kann. Solche Reaktionen können explosionsartige Effekte hervorrufen. - Brandgefahr:

Schnelle Flammenausbreitung: Da die Stoffe selbstentzündlich sind, kann ein Feuer in der Umgebung schnell auf den Stoff übergreifen, was die Gefahr eines grossflächigen Brandes erhöht. - Toxische Dämpfe:

Freisetzung gefährlicher Gase: Bei der Zersetzung oder Verbrennung dieser Stoffe können gefährliche, giftige oder gesundheitsschädliche Dämpfe und Gase freigesetzt werden, die ernsthafte Gesundheitsrisiken darstellen können. - Umweltschäden:

Umweltverschmutzung: Die Freisetzung selbstentzündlicher Stoffe in die Umwelt kann zur Schädigung von Böden, Wasserquellen und Ökosystemen führen. Diese Stoffe können auch langfristige negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. - Sicherheitsrisiken im Transport und bei der Lagerung:

- Transportgefahren: Selbstentzündliche Stoffe müssen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen transportiert werden, um Risiken bei Unfällen, Leckagen oder Komplikationen zu minimieren.

- Unzureichende Lagerung: Unsachgemässe Lagerung kann die Gefahr der Selbstentzündung erhöhen. Diese Stoffe sollten an kühlen, gut belüfteten Orten ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Sicherheitsmassnahmen

Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 4.2 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen arbeiten, müssen umfassend geschult werden, um die Risiken zu verstehen und geeignete Verfahren zu verwenden.

- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe sollten strikt eingehalten werden.

- Geeignete Lagerbedingungen: Selbstentzündliche Stoffe sollten in speziellen Behältern aufbewahrt werden, die für ihre Eigenschaften geeignet sind, und von potenziellen Zündquellen und anderen gefährlichen Materialien ferngehalten werden.

- Brandverhütung: Massnahmen zur Brandverhütung sollten vorhanden sein, einschliesslich Feuerlöschanlagen und Sicherheitsausrüstungen.

- Einsatz von Schutzausrüstung: Schutzkleidung, Atemschutz und andere persönliche Schutzausrüstungen sollten verwendet werden, um den direkten Kontakt mit den stofflichen Gefahren zu minimieren.

Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 4.2 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Menschen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten

-

Klasse 4.3 – Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Der Begriff der Klasse 4.3

umfasst Stoffe, die bei Reaktion mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, welche mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können, sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.

Unterteilung nach Eigenschaften

Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 4.3 sind wie folgt unterteilt:

- W Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ohne Nebengefahr sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten

W1 flüssige Stoffe

W2 feste Stoffe

W3 Gegenstände

- WF1 Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündbar, flüssig

- WF2 Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündbar, fest

- WS Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, selbsterhitzungsfähig, fest

- WO Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündend (oxidierend) wirkend, fest

- WT Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, giftig

WT1 flüssige Stoffe

WT2 feste Stoffe

WC Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ätzend

WC1 flüssige Stoffe

WC2 feste Stoffe

WFC Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündbar, ätzend.

Eigenschaften

Bestimmte Stoffe können in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, welche mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können. Solche Gemische werden durch alle gewöhnlichen Zündquellen, z. B. offenes Feuer, von einem Werkzeug ausgehende Funken oder ungeschützte Leuchtmittel, leicht entzündet. Die dabei entstehenden Druckwellen und Flammen können Menschen und die Umwelt gefährden. Ein Prüfverfahren, wird angewendet, um festzustellen, ob die Reaktion eines Stoffes mit Wasser zur Entwicklung einer gefährlichen Menge von möglicherweise entzündbaren Gasen führt. Dieses Prüfverfahren darf nicht bei pyrophoren Stoffen angewendet werden.

Gefahrgut der Klasse 4.3 umfasst „nasshafte Stoffe“, die Wasser unter bestimmten Bedingungen gefährlich reagieren. Diese Materialien können bei Kontakt mit Wasser gefährliche Reaktionen hervorrufen, die sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 4.3 ausgehen:

- Reaktivität mit Wasser:

Exotherme Reaktionen: Stoffe der Klasse 4.3 können mit Wasser reagieren und dabei Wärme erzeugen, was zu einer Temperatursteigerung und möglicherweise zu einer Explosion oder zu einem Brand führen kann. Diese Reaktion kann heftig sein und gefährliche Dämpfe oder Gase erzeugen. - Brandgefahr:

Entstehung brennbarer Gase: Die Reaktion mit Wasser kann dazu führen, dass brennbare Gase freigesetzt werden, die leicht entzündlich sind und mit der Luft explosive Gemische bilden können. Dies erhöht das Risiko von Bränden und Explosionen. - Toxische Dämpfe:

Gesundheitsrisiken: Bei der Reaktion mit Wasser können giftige oder gesundheitsschädliche Dämpfe und Gase freigesetzt werden, die beim Einatmen ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen können, einschliesslich Atemwegsreizungen oder schwerwiegenderen Gesundheitsfolgen. - Umweltschäden:

Verschmutzung: Die Freisetzung dieser Stoffe oder ihrer Reaktionsprodukte in die Umwelt kann zu erheblichen Schäden an Wasserquellen, Böden und Ökosystemen führen. Der Kontakt mit Wasser kann dazu führen, dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen. - Sicherheitsrisiken während des Transports und der Lagerung:

Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung von Stoffen der Klasse 4.3 müssen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, um Risiken bei Unfällen, Leckagen oder anderen Komplikationen zu minimieren. Unsachgemässe Lagerung oder Umgang kann die Gefahr eines Vorfalls erheblich erhöhen.

Sicherheitsmassnahmen

Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 4.3 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen umgehen, sollten entsprechend geschult sein, um die Risiken zu verstehen und sichere Verfahren anzuwenden.

- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe müssen strikt eingehalten werden.

- Geeignete Lagerbedingungen: Stoffe der Klasse 4.3 sollten in speziellen Behältern aufbewahrt und von Wasserquellen ferngehalten werden, um gefährliche Reaktionen zu vermeiden.

- Sicherheitsmassnahmen: Es sollten Massnahmen zur Brandverhütung sowie geeignete Feuerlöschmittel in der Nähe vorhanden sein.

- Einsatz von Schutzausrüstung: Schutzkleidung, Atemschutz und andere persönliche Schutzausrüstungen sollten verwendet werden, um den direkten Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.

Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 4.3 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Menschen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.

- W Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ohne Nebengefahr sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten

-

Klasse 5.1 – Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

Der Begriff der Klasse 5.1

umfasst Stoffe, die obwohl selbst nicht notwendigerweise brennbar, im Allgemeinen durch Abgabe von Sauerstoff einen Brand verursachen oder einen Brand anderer Stoffe unterstützen können, sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.

Unterteilung nach Eigenschaften

Die Stoffe der Klasse 5.1 sowie die Gegenstände, die solche Stoffe enthalten, sind wie folgt unterteilt:

- O Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe ohne Nebengefahr oder Gegenstände, die solche Stoffe enthalten

O1 flüssige Stoffe

O2 feste Stoffe

O3 Gegenstände

OF Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, entzündbar

OS Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, selbsterhitzungsfähig

OW Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

OT Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, giftig

OT1 flüssige Stoffe

OT2 feste Stoffe

OC Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, ätzend

OC1 flüssige Stoffe

OC2 feste Stoffe

OTC Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, giftig, ätzend

Gefahrgut der Klasse 5.1 umfasst „oxidierende Stoffe“. Diese Stoffe besitzen die Fähigkeit, durch chemische Reaktionen mit brennbaren Materialien und anderen Stoffen die Verbrennung zu fördern oder zu intensivieren. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 5.1 ausgehen:

- Brandgefahr:

- Förderung von Bränden: Oxidierende Stoffe können Brände auslösen oder bestehende Brände erheblich verstärken, indem sie den Sauerstoffgehalt erhöhen. Dies geschieht unabhängig von der Zündquelle.

- Reaktion mit brennbaren Materialien:

Wenn oxidierende Stoffe in Kontakt mit brennbaren Materialien oder anderen chemischen Substanzen kommen, können sie eine schnelle und intensive Verbrennung verursachen.

- Explosionsgefahr:

- Exotherme Reaktionen: Bei bestimmten Bedingungen können oxidierende Stoffe explosive Reaktionen hervorrufen, insbesondere wenn sie mit brennbaren Stoffen kombiniert werden.

- Unvorhersehbare Reaktivität: Die Reaktivität von oxidierenden Stoffen kann variieren, was sie schwer vorhersehbar macht, insbesondere wenn sie mit anderen Chemikalien in Berührung kommen.

- Gesundheitsrisiken:

- Toxische Dämpfe: Einige oxidierende Stoffe können giftige oder gesundheitsschädliche Dämpfe oder Gase freisetzen, die beim Einatmen gesundheitliche Probleme verursachen können.

- Reizungen: Der Kontakt mit oxidierenden Stoffen kann Haut- und Atemwegsreizungen hervorrufen.

- Umweltschäden:

Verschmutzung: Bei einem Unfall oder einer Leckage können oxidierende Stoffe in die Umwelt gelangen und dort schädliche Auswirkungen haben, sowohl auf den Boden als auch auf Wasserquellen und Ökosysteme. - Sicherheitsrisiken im Transport und bei der Lagerung:

- Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung oxidierender Stoffe müssen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, um die Risiken bei Unfällen oder Komplikationen zu minimieren.

- Besondere Lagerbedingungen: Diese Stoffe sollten von brennbaren Materialien und Zündquellen ferngehalten werden, um das Risiko einer Brand- oder Explosionsgefahr zu minimieren.

Sicherheitsmassnahmen

Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 5.1 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

- Schulung: Personen, die mit oxidierenden Stoffen umgehen, sollten entsprechend geschult sein, um die Risiken zu verstehen und sichere Verfahren anzuwenden.

- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe müssen strikt eingehalten werden.

- Geeignete Lagerung: Oxidierende Stoffe sollten in speziellen Behältern gelagert werden, die gegen Brände schützen und von brennbaren Materialien ferngehalten werden.

- Brandverhütung: Notwendige Massnahmen zur Brandverhütung, wie Feuerlöschgeräte und Brandmeldesysteme, sollten vorhanden sein.

- Einsatz von Schutzausrüstung: Geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Atemschutz, sollte verwendet werden, um den direkten Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.

Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 5.1 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Personen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.

- O Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe ohne Nebengefahr oder Gegenstände, die solche Stoffe enthalten

-

Klasse 5.2 – Organische Peroxide

Der Begriff der Klasse 5.2

umfasst organische Peroxide und Zubereitungen organischer Peroxide. diese werden nach Temperaturempfindlichkeit unterteilt Die Stoffe der Klasse 5.2 sind wie folgt unterteilt:

- P1 organische Peroxide, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist

- P2 organische Peroxide, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist.

Organische Peroxide sind organische Stoffe, die das bivalente -O-O-Strukturelement enthalten und die als Derivate des Wasserstoffperoxids, in welchem ein Wasserstoffatom oder beide Wasserstoffatome durch organische Radikale ersetzt sind, angesehen werden können.

Eigenschaften

Organische Peroxide können sich bei normalen oder erhöhten Temperaturen exotherm zersetzen. Die Zersetzung kann durch Wärme, Kontakt mit Verunreinigungen (z. B. Säuren, Schwermetallverbindungen, Amine), Reibung oder Stoss ausgelöst werden. Die Zersetzungsgeschwindigkeit nimmt mit der Temperatur zu und ist abhängig von der Zusammensetzung des organischen Peroxids. Bei der Zersetzung können sich schädliche oder entzündliche Gase oder Dämpfe entwickeln. Für bestimmte organische Peroxide ist eine Temperaturkontrolle während der Beförderung erforderlich. Bestimmte organische Peroxide können sich vor allem unter Einschluss explosionsartig zersetzen. Diese Eigenschaft kann durch Hinzufügen von Verdünnungsmitteln oder die Verwendung geeigneter Verpackungen verändert werden. Viele organische Peroxide brennen heftig. Es ist zu vermeiden, dass organische Peroxide mit den Augen in Berührung kommen. Schon nach sehr kurzer Berührung verursachen bestimmte organische Peroxide ernste Hornhautschäden oder Hautverätzungen.

Bereits klassifizierte organische Peroxide, die bereits zur Beförderung in Verpackungen zugelassen sind, die bereits zur Beförderung in Grosspackmitteln (IBC) zugelassen sind, oder die bereits zur Beförderung in Tanks zugelassen sind. Für jeden aufgeführten zugelassenen Stoff ist die Gattungseintragung aus Kapitel 3.2 Tabelle A (UN-Nummern 3101 bis 3120) zugeordnet und sind die entsprechenden Nebengefahren und Bemerkungen mit relevanten Informationen für die Beförderung angegeben.

Diese Gattungseintragungen geben an:

- den Typ (B bis F) des organischen Peroxids;

- den Aggregatzustand (flüssig/fest) und

- gegebenenfalls die Temperaturkontrolle.

Gemische dieser Zubereitungen können dem Typ des organischen Peroxids, der dem gefährlichsten Bestandteil entspricht, gleichgestellt und unter den für diesen Typ geltenden Beförderungsbedingungen befördert werden. Wenn jedoch zwei stabile Bestandteile ein thermisch weniger stabiles Gemisch bilden können, so ist die Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) des Gemisches zu bestimmen und, falls erforderlich, die aus der SADT nach den Vorschriften berechnete Kontroll- und Notfalltemperatur anzugeben.

Gefahrgut der Klasse 5.2 umfasst „organische Peroxide“. Diese Stoffe sind chemisch instabil und können bei unsachgemässem Umgang, Lagerung oder Transport eine Reihe ernsthafter Gefahren darstellen. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 5.2 ausgehen:

- Explosionsgefahr:

- Styroporrelation: Organische Peroxide können leicht explodieren, insbesondere bei Erhitzung oder bei mechanischem Stress, z. B. durch Stoss oder Druck. Diese Stoffe sind oft sehr empfindlich gegenüber Temperaturänderungen.

- Massenexplosion: In entsprechend grossen Mengen können organische Peroxide bei einer instabilen Reaktion zu massiven Explosionen führen.

- Brandgefahr:

- Brennende Eigenschaften*: Organische Peroxide sind häufig stark entzündlich und können bei Kontakt mit brennbaren Materialien Brände auslösen oder bestehende Brände intensivieren.

- Reaktionsfreudigkeit: Diese Stoffe können die Kauffähigkeit von brennbaren Materialien erhöhen und beim Brand schnell zu einer Conflagration führen.

- Chemische Reaktivität:

- Reaktionen mit anderen Chemikalien: Organische Peroxide können heftig mit vielen anderen Chemikalien reagieren, was gefährliche und oft unvorhersehbare Reaktionen hervorrufen kann.

- Thermische Zersetzung: Bei hoher Temperatur können organische Peroxide zerfallen und dabei gefährliche Gase freisetzen.

- Toxische Dämpfe:

- Gesundheitsrisiken: Bei der Verbrennung oder Zersetzung können toxische und gesundheitsschädliche Dämpfe oder Gase freigesetzt werden, die beim Einatmen ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen können.

- Reizungen: Organische Peroxide können Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen verursachen.

- Umweltschäden:

- Verschmutzung: Bei einem Accident oder einer Leckage können organische Peroxide in die Umwelt gelangen und dort Boden, Wasserquellen und Ökosysteme schädigen.

- Sicherheitsrisiken während des Transports und der Lagerung:

- Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung organischer Peroxide müssen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen. Unsachgemässe Lagerung oder Handhabung kann die Gefahr eines Vorfalls erheblich erhöhen.

- Erforderliche Lagerbedingungen: Diese Stoffe sollten unter kontrollierten Temperaturen gelagert werden, um die Risiken von Selbstentzündung oder explosiven Reaktionen zu minimieren.

Sicherheitsmassnahmen

Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 5.2 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

- Schulung:

Personen, die mit organischen Peroxiden arbeiten, müssen gründlich geschult werden, um die Risiken zu verstehen und geeignete Verfahren einzuhalten. - Einhaltung von Vorschriften:

Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe müssen strikt beachtet werden. - Geeignete Lagerung:

Organische Peroxide sollten in speziellen, dafür geeigneten Behältern aufbewahrt werden und von Zündquellen sowie anderen gefährlichen Stoffen ferngehalten werden. - Brandverhütung:

Entsprechende Massnahmen zur Brandverhütung sollten ergriffen werden, einschliesslich der Bereitstellung von Feuerlöschgeräten und -systemen. - Einsatz von Schutzausrüstung:

Persönliche Schutzausrüstung, wie schützende Kleidung, Handschuhe und Atemschutz, sollte immer getragen werden, um den Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.

Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 5.2 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Menschen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.

-

Klasse 6.1 – Giftige Stoffe

Der Begriff der Klasse 6.1

umfasst Stoffe, von denen aus der Erfahrung bekannt oder nach tierexperimentellen Untersuchungen anzunehmen ist, dass sie bei einmaliger oder kurzdauernder Einwirkung in relativ kleiner Menge beim Einatmen, bei Absorption durch die Haut oder Einnahme zu Gesundheitsschäden oder zum Tode eines Menschen führen können.

Anmerkung: